- HOME

- 平安堂とは

平安堂とは

平安堂の歴史

明治、大正、昭和、平成、そして令和へ

明治26年創業以来、移りゆく時代の中で伝統の技を守り、技術を磨き、筆作りに励みつつ、筆墨硯紙専門店としてよりよい品をお客様にお届けできるよう心がけてまいりました。

時代の流れの中で、文字を書くということが少なくなった今日であるからこそ、日本の大切な伝統文化である「書」の素晴らしさを私共も改めて見つめ直し、時代が変わっても、変えてはいけないものは大切に、その文化継承に努めてまいりたいと思っております。

これからもお客様のお声に耳を傾け、ご満足いただける製品をご提供できますよう励んでまいる所存でございます。

社歴

(1893年)

麹町富士見町に岡田むめ(梅)が文房具兼雑貨商を開業。

その長男である岡田久次郎(初代)が店の名を「平安堂」と号し、筆・墨・硯の業を創めました。 自ら俳句をたしなんだ初代は、この頃から文人たちとの交流がさかんになり、河東碧梧桐や高浜虚子などの俳人、中村不折との親交もこの頃から始まりました。

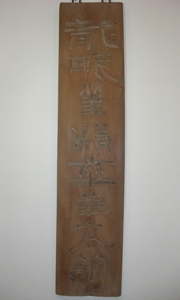

※写真は明治41年 平安堂創業当時

街中でふと目にした中村不折の看板文字に心を動かされていた初代は、試作筆を持って初めて不折を訪ね試筆を願い出たところ、非常に賞賛を受け、先生用の用筆を販売する御許しを受けました。銘を「龍眠」と命名され、現在も販売しております。 この筆の名は中村不折・河東碧梧桐らの書道研究団体 「龍眠会」 にちなんだものです。

明治後期から大正にかけて筆匠として大成すべく、俳句会や書友会での研鑽に励んでいくうちにその交流は広がり、謡の会などを通じて夏目漱石と出会い、また南方熊楠、藤田嗣治、若山牧水、中林梧竹、小野鵞堂、大口周魚、阪正臣、尾上紫舟、川村驥山など、文人、画家、生物学者、哲学者などの数多くの文化人と交流していく中で、その方々に合った筆を作り、皆様に支えられて筆屋として成長してまいりました。 大正6年、当時の三越呉服店にて平安堂の筆が販売されるようになり、この頃から卸し問屋として事業の安定化に成功いたしました。

※龍眠筆精華本舗(河東碧梧桐)

関東大震災後の大混乱の中、店舗はほとんど焼失しましたが、苦労の末に筆の在庫を確保して何とか凌ぎ、事業を継続することに尽力する再建の時代が何年も続きました。

※写真は昭和2年関東大震災後 現在地に再建した店舗 (看板:中村不折)

戦争でますます厳しい時代にはありましたが、昭和17年には「株式会社 平安堂」を設立。しかし、第二次世界大戦の戦火もはげしく、平安堂も再度焼失し多くのものや人材を失いました。

※写真上 昭和20年 戦災直後のバラック店舗 (暖簾:河東碧梧桐)

※写真下 昭和22年 隣接地に移築した店舗

初代 岡田久次郎死去に伴い、大野幸一が2代目に就任。自ら毛筆製造の技術を学んで筆工の育成、技術指導を行い、品質の向上に努めました。

※写真は昭和34年 現在地に完成した店舗 (看板:中村天風)

※写真は昭和63年 新社屋ビル落成当時の平安堂ビル (暖簾:河東碧梧桐)

開業以来、明治、大正、昭和と時代が目まぐるしく変動する中、品質生産の向上に努め、生産の合理化、品質と価格の調和をはかりつつ、日々より良い製品づくりに励んでまいりました。 平安堂は先人たちが残した日本の伝統文化とその心を受け継ぐことを使命とし、今もなお歩み続けております。

昭和4年5月 平安会発会記念写真